きざしはじめ

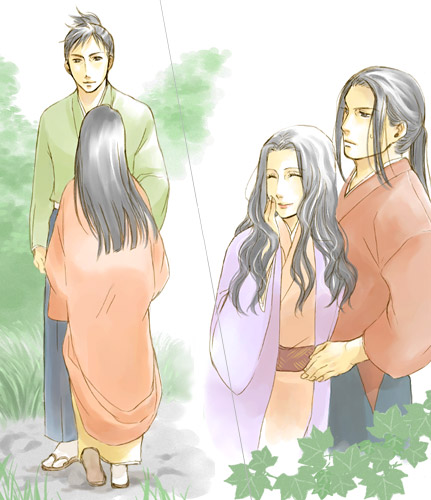

於南がそのことを告げたとき、夫の実元は老臣と碁をしていた。黒石を置こうとした手が、ぴたりと止まり、そのまま長考に入る。四半時ほどそのままでいたろうか、何事もなかったようにさきほどの場所に石を置いた。「あの、子ができたと申しました」

夫はまた石を取る。

先ほど即座に祝辞を述べた伊庭が、

「……との」

とたしなめた。

「……む……。実感がないな」

ようやく盤面から顔を上げた実元はそうつぶやき、於南と伊庭は同時にため息を落とした。

「それで怒ってこの杉目までやってきたのかね?」

晴宗は愉快そうに笑って於南を見た。

「だって父上。ひどいではありませんか」

於南が頬を膨らませると

「黙って出てくるのも十分ひどいですよ」

横からたしなめたのは母の久保である。

「あら、羽田と伊庭には書状を言付けましたわ」

それにつわりがひどいんですもの、と於南は続けた。

於南は伊達晴宗の次女である。叔父にあたる伊達実元に嫁ぎ、大森城は南の館に住んだので於南の方と呼ばれるようになったが、良人の実元だけはいまだに「姫御前」と呼ぶ。それがしゃくなので、於南も実元のことを「叔父上さま」と呼ぶ。すると実元は困ったような顔をするのだが、訂正してやる気はさらさらない。

「なに、あやつはさんざん困らせてやるのがよいのだ。もう戻らなくてもよいぞ。子はわしが育ててやる。いずれは立派な伊達の当主に……」

「との」

と、久保が今度は、さすがに失言に気づいてくちごもる夫をたしなめる。

「いや、しかし。子は何人いてもよいものだ。特に生まれたての赤子ほどかわいいものはない」

ごほん、と咳き払いひとつしてそう言った晴宗は、赤子を抱く仕草をした。

「――申し上げまする」

段銭の書類に目を通しながら実元が書物をしていると、羽田と伊庭が眉間に皺を寄せてやってきた。

「なんだ家老(としより)二人が雁首そろえて」

「奥方さまをお迎えにいくお許しをいただきたく」

ははっ、と実元は笑った。

「うちはよほど暇と見えるな。家老みずから行くつもりか」

「別にわれわれ自身が行くとは申しておりません。奥方さまがこちらを出られてから、文も遣らず、使者もたてずでは……」

杉目に行く、と於南が書き残して城を出てから、早三ヶ月。晴宗の隠居している杉目とこの大森は領を接しているため、於南もときどき両親の顔を見に行っていた。だが、互いに音信もなく三ヶ月、というのは例がない。

「なに、捨ておけばよい」

「笑い事ではありませんぞ。離縁と受取られたらどうなされます。まさか米沢や杉目と事をかまえるおつもりではありますまいな」

思わず声を荒げる伊庭に、実元は軽く肩をすくめる。

「何を言う。今一度聞くが、姫御前はどこにいると?」

「杉目に参ると書置きが」

「ならば杉目の兄者に証人に出したも同じではないか」

「あ……」

伊庭が言葉に詰まると、

「言いくるめられてどうする、遠江」

と、羽田は伊庭を睨み、実元の方へ向き直る。

「との、室は人質でございます。於南の方さまは米沢の妹君にて杉目の御娘。かの方が大森におられることがどれほどの重みを持つか」

やれやれ、と実元はやっと筆を置いた。

「お前たちの説教には飽いた。萱場を呼べ」

と、腰をあげる。

「では」

喜色を露わにする羽田と伊庭に、実元はあっさりと

「早合点するな。鷹野で憂さを晴らしてくるのだ」

と言って、さっさと厩へ向かった。

ダーン、と鉄砲の音が響き、1羽の鳥がゆっくり空から落ち、勢子がそれを取りに走る。

「なかなかに派手な音とにおいだな」

「御意。あたりのけものが皆逃げる気がいたします」

萱場が、かまえた鉄砲をおろし、小者に渡した。小者は畏まって、筒を清め、玉をまた込める。その一連の動作を見て実元は

「連射は弓の方がきくのではないか?」

と、聞いた。

「はい。しかし、近い距離での威力は弓に倍するものかと」

萱場が言う。

「使えそうか?」

「射程の取り方が弓とはかなり違いますが、それは攻むにも守るにも有効なものと思います。弓足軽の一部をこれに代えてみましょう。……が、値がはりますで、どこまで揃えられるかはとのの甲斐性次第ですな」

「厳しいことを言う」

実元は馬上で苦笑した。

阿武隈川を渡った実元は、休息のため、大蔵寺に入った。

実元と萱場が本堂に入り、供回りは境内で思い思いにくつろいでいる。実元が一息ついていると、一人の修験が住職に案内されてやってきた。

「ご無沙汰いたしております」

「遠藤か。久しぶりだ」

この修験、実は伊達家中に権勢を誇る中野宗時の臣で、名を遠藤基信という。元は西教寺は金伝坊の子だけに、修験姿も堂に入ったものだ。ただ、威厳がある、というよりも気軽に祈祷を頼めそうな親しみやすさを漂わせている。

「とのさまをお味方につけよ、との密命を仰せ付けられて参りました」

「誰にだ」

「お二方ともにでございます」

両方か、と実元はおうむ返した。

中野宗時は権勢のあまり主を侮り、自身出仕することが徐々に減っていた。代りに米沢の輝宗のもとに出仕し、宗時の代りに務めをしていたのがこの遠藤基信。数年前に於南が実元に嫁いできたときも、主の宗時に代わって輿を届け、実元とも対面している。

今ではすっかり基信は、輝宗の臣やら宗時の臣やらわからぬほどに輝宗の覚えもめでたいという。

「常陸めは、主を廃し奉らんとしております」

「さもありなん。牧野とともに守護代が守護になりかわるか」

苦い心持で実元は言う。

宗時は杉目に近づき、輝宗を廃そうとしている、と遠藤は言う。事実、伊達、保原には中野に同心しているものが多い。先の晴宗・輝宗の対立は、晴宗の隠居で一旦は収まったが、隠居城が仙道の杉目。煽り方次第では、奥羽山脈を隔てた二地域に分裂もしうる。それに大森の実元も同心せよ、というのが片方の密命。

しかし、まさにその下克上で、実元は越後に行き場をなくした。守護代長尾家が守護上杉家に成り代わったために、養子に行くはずの家が事実上消えてしまったのだ。

晴宗と中野が、あの時稙宗を捕らえなければ――上杉への入嗣が果たせていれば、伊達家の後ろ盾を得た上杉家は今ごろ、と長い年月を経た今も、ふと頭を掠めることがある。

それをよくもぬけぬけと、と怒りを通り越して、中野の驕りにあきれさえ覚える。

輝宗も決して愚鈍ではないから、宗時のこの姿勢にはとうに気づいていて、警戒を怠らない。血気さかんな輝宗が昨年葦名と和したあと、おとなしく時を過ごしているのはそのためもあろう。ゆえに、こちらがもう片方の密命。

「こちらから成敗するには権勢がありすぎて難しい。ゆるりと締め上げながら、初手は常陸らにさせるに限る、との仰せにござります」

どちらの密命も低い声で、しかしにこにこと語る様は、輝宗と宗時――二人の主の間を表裏する男にはとても見えない。

「それで、米沢(輝宗)はこの実元に何をせよ、と?」

「大森のとのさまには、火付けの手伝いをしていただきとうございます」

杉目の晴宗・大森の実元が後押しすると思わせれば、中野父子の慢心はますますたかぶるであろう。

「よかろう、うまく煽ってせいぜい尻尾をださせてやろうず――」

「忝けのうござります。では、火消しの差配はこちらにて」

人好きのする顔をほころばせて、遠藤が平伏し、

「私も晴れて、つかわれ甲斐のあるお方に仕えとうございます。よろしくお頼み申し上げまする」

どちらの諜者やらわからぬ状態を脱し、早く晴れて輝宗に仕えたい、と言う。

「米沢に飽いたら大森へ参れ。おれも歓迎するぞ」

実元が粉をかけると、遠藤は

「いやはや、これは、これは――」と、目を白黒させる。

「常陸にこれを遣わせ。今日取った獲物だ」

実元はにやりと笑って、まだ硝煙の匂いのする鶴を遠藤に投げてよこした。

本堂から実元と萱場が出てくるのを認めると、さ、と供回りが集まり、円居を作る。実元によりそった萱場が、

「城へお戻りに?」

と聞くと、

「……いや、せっかく川を渡ったのだ。少し回って行こう」

と実元は道を北へとった。

「父上は叔父上がお嫌いなのですか?」

「む……、好きとは言えんな」

阿武隈に釣り糸を垂れながら晴宗は於南の問いに答えた。隠居してから、釣りは晴宗の趣味の一つにになった。思い立ったその時に、気軽に城内でもできるのがいい。輝宗が中野常陸を御しきれず、親に頭を下げにやってくるのをどこかで期待している。誰に指図をすることもなく一人でできる魚釣りは、そのような一種ばかばかしくさえある想像や、もっとまじめに息子の政策を判ずる物思いにふけるのに、ちょうどよいひとときになっていた。

が、今日のように愛娘と二人、肩を並べて川を見つめるのもよいものだ。

「……私を叔父上に嫁がせたのは、父上なのに」

と、於南はつぶやく。

於南は夫に対する父の態度を見るにつけとまどう。天文大乱以来の確執は聞いてはいるが、晴宗の発案で於南は実元に嫁いだのだから、もっと親しげなふりだけでもしてくれてよさそうなものだ。

「こうしてな、釣りをしていても対岸に陣幕が見えるだろう」

晴宗に言われて見上げると、この杉目の対岸にある椿館が弁天山の上にあり、土塁の合間に実元の竹雀の陣幕が見える。こちら杉目には、雀の色が柿色の、晴宗の陣幕。渡利の渡しをはさんで両岸にあるこの二つの城は、阿武隈に関を作り、仙道の物流をつかさどることができる。

阿武隈川の水を引き込んだ杉目は、伊達家の川運の拠点になり、弁天山の椿館はそれを監護する役割を担っている。

「……見下ろされているのが、気に食わん」

らちもないことを、と於南は魚篭を覗きこんだ。鮎が数匹、ゆったり泳いでいる。

「叔父上自身がおられるわけでもありますまいに」

「いや、たまに来るな」

普段は城番の将がいるだけだが、ときどき自身様子を見にやってくる。事実今日も、向かいの城の上はなにやら物騒がしい。

そら、と晴宗は山の上を指した。そこに、確かに揺れている、勝色無地の小旗は実元の馬験。木陰に見え隠れしながら、下りてくるのは、渡しへの道をたどっているのか。

於南は目を見開いてそれを見つめると、くるり、と裾をひるがえした。

「おい、どこへゆく」

「決まっております」

叔父上をとっちめに行くのです、というなり足早に船着場の方へ駆け出す。

「こら、おい。身重の身で走るやつがあるか――」

晴宗が呆れている間もなく、娘は舟を出させて夫のもとへ帰ってゆく。

いつの間にか、久保が晴宗の隣に来て、それを見送っていた。

「あれまぁ。これではあの娘の荷物は送ってやらねばなりますまいね。従者も置いてけぼりにして……。誰に似たのやら」

ため息とはうらはらに、久保はにこにこと笑っている。晴宗はそんな妻をうらめしそうに眺めた。

「……洞中に娘を嫁がすものではないな」

頻繁に顔を合わせられるのは嬉しいが、別れのたびに娘をとられる悔しさを味わわねばならぬ。

「……だいたいあやつは昔から気に食わんのだ」

と、晴宗は実元をにらんだ。対岸で於南の横に並んだ実元が小さく頭を下げるのが見えた。

「でも、五郎(実元)どのはあの娘が嫁いでから、お変わりになりました」

久保は微笑んで晴宗に言う。

「どこがだ」

「昔は、なんというか、こう……。用心深くて、そう、こちらと深い関わりを持つことを避けておられた。礼儀ただしくはあったけれど、他人行儀で。ひどく醒めた感じでしたわ」

「今でも十分、慇懃無礼だぞ」

「あの娘が幸せそうな顔で、大森とこちらを行き来しておりますから」

と、久保は言う。娘の姿の向こうに、実元の気持ちが透けて見える、と。

「それでも気に入らんやつは気に入らんのだ」

むくれる晴宗を尻目に、久保はさっさと魚篭を取り上げた。

「おい、まだおれは釣るぞ――」

「なにをおっしゃいます。もう日が傾きかけております」

炊屋へ持っていって、晩の肴にしてもらいましょう、と久保は夫をいざなった。

Page Top

Page Top